Partager sur

Cher Daniel Salvatore Schiffer, Vous êtes né en 1957. Homme protéiforme, « prismatique » (pour employer un concept, dérivé du « prisme », qui vous est cher), il y a chez vous plusieurs figures. La figure académique. Le diplômé d’études approfondies (DEA) en esthétique, l’agrégé, le professeur en philosophie de l’art, à l’Ecole Supérieure de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, et par le passé, à l’étranger, au Centre Culturel Français de Milan, en Italie. Il y a aussi la figure du combattant, de l’intellectuel engagé, à qui l’on doit des centaines de tribunes parues dans le meilleur de la presse nationale et internationale, le défenseur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à qui l’on doit, en 1993, lors de la guerre en ex-Yougoslavie, la libération, avec Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, de près de 3000 prisonniers alors détenus dans le camp serbe de Manjaca (en Bosnie), et de tant d’autres oppressés par des régimes dictatoriaux.

Vous avez été le porte-parole francophone du « Comité international contre la peine de mort et la lapidation », basé à Londres. En vous s’incarne aussi, très concrètement, la figure de l’écrivain, pour avoir rempli les pages de plus d’une trentaine de livres, traduits dans de nombreuses langues à travers le monde, et dont certains sont des références planétaires, voire des classiques déjà, en matière de Dandysme notamment, dont vos biographies consacrées à Oscar Wilde (Gallimard, « Folio Biographies », 2009) et Lord Byron (Gallimard, « Folio Biographies », 2015), ainsi que votre « Philosophie du Dandysme – Une esthétique de l’âme et du corps » (parue, en 2008, aux Presses Universitaires de France) et votre « Traité de la mort sublime – L’art de mourir de Socrate à David Bowie » (publié chez Alma Editeur, en 2018), en témoignent comme autant d’exemples notoires et notables.

Vous avez également publié des dizaines d’entretiens avec quelques-uns des principaux intellectuels, philosophes et écrivains, de notre temps. Bref, un Intellectuel – au plein sens du mot qu’en donne l’Aurore qui a publié le « J’accuse » de Zola, brûlot in fine libératoire, qui a fait basculer l’Affaire Dreyfus, jusqu’à la réhabilitation de celui-ci. Au premier rang de vos modèles philosophiques, en matière d’engagement, figure, au Siècle des Lumières, Voltaire, avec son « Traité sur la Tolérance ».

Humaniste, vous êtes aussi un grand spécialiste de la Renaissance, pour avoir publié, entre autres, des ouvrages très remarqués, aux Editions Erick Bonnier, sur deux de ses plus illustres représentants, Léonard de Vinci et Raphaël, en matière d’art, de lettres et de science. Vous préparez à présent un livre sur Dante (qui paraîtra en septembre prochain), mais aussi sur Michel-Ange, Pétrarque et Boccace. Vous êtes également le premier théoricien de ce que vous appelez la « métaesthétique » dans son rapport au Sublime.

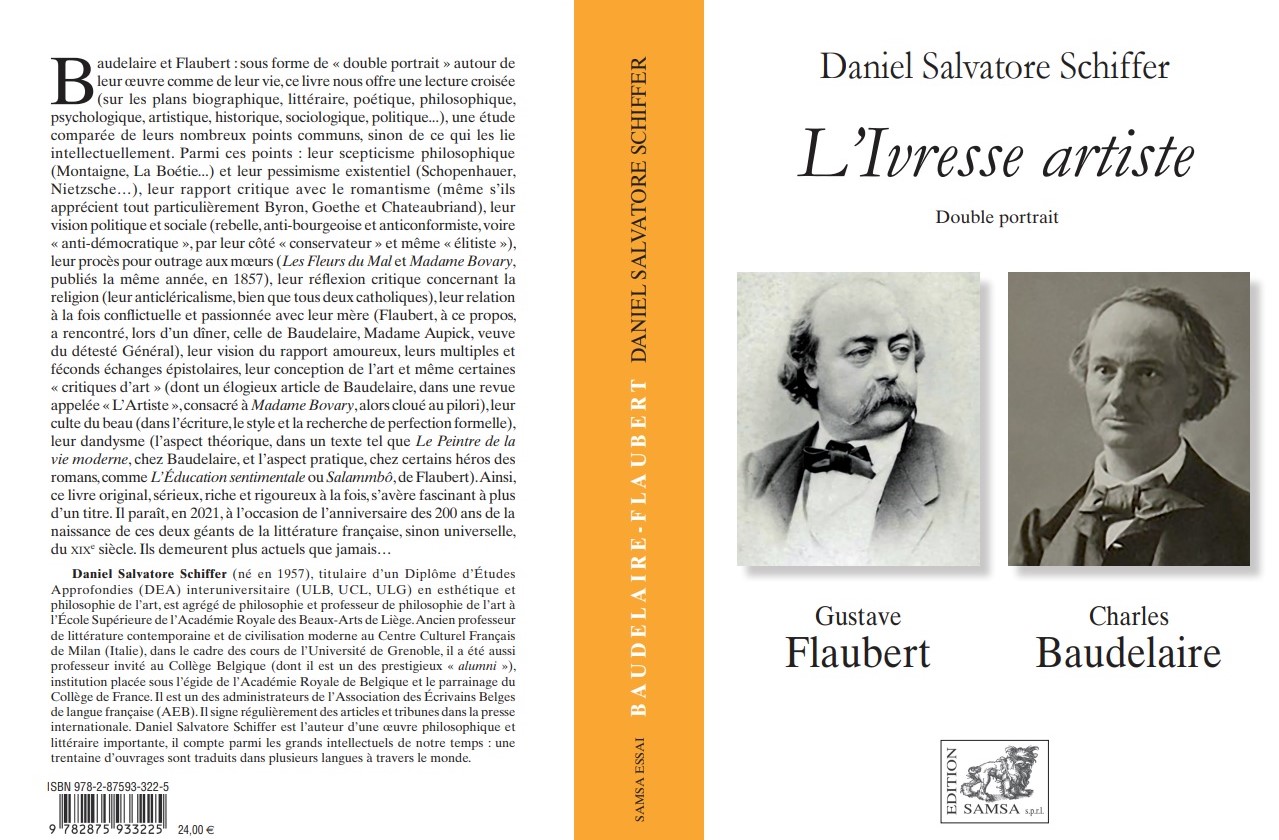

Vous êtes le fondateur, en Belgique, de deux importants prix littéraires : le « Prix Paris-Liège » et le « Prix Saga ». Vous êtes un des administrateurs de l’Association des Ecrivains Belges de langue française (AEB). Vous avez été professeur invité au « Collège Belgique », dont vous êtes un des prestigieux « alumni », institution placée sous le parrainage du Collège de France et l’égide de l’Académie Royale de Belgique. Enfin, votre dernier livre, « L’Ivresse artiste – Double portrait : Baudelaire-Flaubert », qui vient de paraître aux Editions Samsa, à Bruxelles, a été officiellement répertorié en cette année 2021, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, comme ouvrage de référence, suprême récompense intellectuelle, par l’Institut de France, où siège notamment l’Académie française.

François Dessy : Votre dernier opus est un ouvrage diptyque, dual, qui s’intitule « l’Ivresse artiste – Double portrait : Charles Baudelaire et Gustave Flaubert ». Un livre, sous forme de lecture croisée, d’étude comparée de ces deux géants de la littérature française, sinon universelle, qui vient d’être publié aux éditions Samsa. De quoi furent-ils tous deux artistiquement ivres ?

Daniel Salvatore Schiffer : Le titre de mon dernier livre, « L’Ivresse artiste », est une formule que j’ai empruntée à Guy de Maupassant, élève et disciple tout à la fois de Gustave Flaubert, dans le magnifique hommage posthume qu’il a rendu à son très estimable maître, précisément : Flaubert, pour qui il nourrissait, en effet, une vive admiration ! De fait, écrit Maupassant dans « L’Echo de Paris », le 24 novembre 1890, dix ans et demi après la disparition de celui qu’il considérait donc comme son père spirituel : « Ce fut parmi les êtres rencontrés un peu tard dans l’existence le seul dont je sentis l’affection profonde, dont l’attachement devint pour moi une sorte de tutelle intellectuelle, et qui eut sans cesse le souci de m’être bon, utile, de me donner tout ce qu’il pouvait me donner de son expérience, de son savoir, de ses trente-cinq ans de labeur, d’études, et d’ivresse artiste. » L’« ivresse artiste », selon le mot de Maupassant : la formule, pour qualifier le génie littéraire de l’auteur de quelques-uns des chefs-d’œuvre, dont l’immortelle Madame Bovary, de la littérature française, sinon universelle, est aussi percutante que fondée. Flaubert lui-même, dans une lettre rédigée à la fin du mois de décembre 1875, dit de lui, tout en égratignant au passage ces trop nombreux contemporains qu’il exécrait, à son amie George Sand, qu’il nomme là – signe d’extrême révérence et estime intellectuelle – « Chère Maître » : « Je recherche, par-dessus tout, la Beauté, dont mes compagnons sont médiocrement en quête. Je les vois insensibles, quand je suis ravagé d’admiration ou d’horreur. Des phrases me font pâmer qui leur paraissent fort ordinaires. ( … ) Enfin, je tâche de bien penser pour bien écrire. Mais c’est bien écrire qui est mon but, je ne le cache pas. » C’est de cela très précisément – la Beauté, avec un « B » majuscule, tant dans leur œuvre, leur style d’écriture, que dans l’art qu’ils aiment tous deux, mais où ils privilégient, davantage encore, le Sublime – dont Gustave Flaubert, comme Charles Baudelaire, sont, avant tout, ivres !

Une précision, toutefois, s’impose encore, tant sur le plan philosophico-esthétique (conceptuel) que linguistico-terminologique (littéraire) : quand je parle de « sublime », de « sublimité » ou de « sublimation », je les entends au sens qu’un rhéteur tel que Longin, au IIe siècle après Jésus-Christ, ou, plus près de nous, que penseurs tels que Kant, Burke, Schopenhauer ou Schiller leur donnaient. Mais ce serait là, dans le contexte relativement restreint de l’entretien qui est le nôtre ici et maintenant (hic et nunc), une idée trop longue, vaste et complexe à développer ou à approfondir. Je préfère donc renvoyer pour cela, si quelques-uns de vos lecteurs étaient intéressés par cette importante thématique, à l’un de mes ouvrages, intitulé « Du Beau au Sublime dans l’Art – Esquisse d’une Métaesthétique », paru, en 2012, aux Editions L’Âge d’Homme.

F. D. : Vous citez d’ailleurs, en page 106 de votre livre, un poème de Baudelaire, extrait des « Fleurs du mal », « Le Serpent qui danse » : « Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d’amer sont des bijoux froids où se mêlent l’or avec le fer. » N’illustre-t-il pas la quête irréfrénée de l’invisibilité de l’artiste au profit de l’œuvre, le « Grand Style » selon Dionysos ? Hormis la beauté du style, de l’œuvre, point de salut ?

Daniel Salvatore Schiffer : Oui, pour Flaubert comme pour Baudelaire, et singulièrement dans leur œuvre, la recherche de la beauté, le souci de la perfection stylistique et l’exigence dans la précision du mot, eux-mêmes révélateurs de la profondeur de leur pensée, tant dans sa dimension littéraire que dans son sens philosophique, sont une constante à laquelle ils ne dérogent jamais. Il s’agit là, pour eux, d’un véritable sacerdoce, d’une réelle vocation, aussi spirituelle qu’esthétique. Mieux : une sorte de religion laïque, de théologie sécularisée, où l’écriture se voit ainsi élevée à l’inégalable et prestigieux rang de « dieu profane » ! Telle est la raison pour laquelle j’ai effectivement intitulé le premier chapitre de mon propre livre « Le ‘grand style’ selon Dionysos : une mystique de l’art ». Quant à cette idée de « grand style », c’est là une formule forgée par Nietzsche dans deux de ses principaux livres, « Le Gai Savoir » et « Ainsi parlait Zarathoustra », où émerge cette illustre et prodigieuse figure, à travers celle du « surhomme » nietzschéen justement, du « philosophe-artiste » : un philosophe à la sensibilité d’artiste et, à l’inverse, quoique sans contradiction aucune, un artiste à l’intelligence de philosophe.

C’est là, à travers ce binôme conceptuel, synthétique, de « philosophe-artiste », l’essence même, idéalement, de l’humanité, ainsi retrouvée, non seulement dans sa profonde et véritable complexité psychologique, mais, davantage encore, dans son ontologique authenticité : là où l’âme et le corps se voient enfin réunis, au sein d’un même être, homme ou femme qu’il soit, après plus de deux millénaires de dualisme platonicien et, dans son historique mais surtout idéologique sillage, judéo-chrétien. Et ce, avec toute l’horrible, négative et même funeste notion de « culpabilité », de « faute » (sur le plan moral), voire de « péché » (sur le plan religieux) que cela implique, hélas, fatalement !

F.D. : Vous brossez et entrecroisez les portraits de Flaubert et de Baudelaire ? Quels sont les attraits, les traits communs du visage, de la pensée et de plume de ces deux personnages ?

D.S.S. : Baudelaire et Flaubert : sous forme de « double portrait » autour de leur œuvre comme de leur vie, mon livre, « L’Ivresse artiste » donc, offre une lecture croisée (sur les plans biographique, littéraire, poétique, philosophique, psychologique, artistique, sociologique, politique …), une étude comparée de leurs nombreux points en commun, sinon de ce qui lie les intellectuellement. Parmi ces sujets qui les associent : leur scepticisme philosophique (Montaigne, La Boétie …) et leur pessimisme existentiel (Schopenhauer, Nietzsche … ), leur rapport critique avec le romantisme (même s’ils apprécient tout particulièrement Byron, Goethe, Chateaubriand et Stendhal), leur vision politique et sociale (rebelle, anti-bourgeoise et anticonformiste, voire « anti-démocratique », par leur côté « conservateur » et même « élitiste »), leur procès pour outrage aux mœurs (Les Fleurs du Mal et Madame Bovary, publiés la même année, en 1857), leur réflexion critique concernant la religion (dans leur anticléricalisme, bien que tous deux catholiques), leur relation à la fois conflictuelle et passionnée avec leur mère (Flaubert, à ce propos, a rencontré, lors d’un dîner à Constantinople, la mère de Baudelaire, Madame Aupick, veuve du détesté Général, qui était alors un important diplomate de l’Ambassade de France auprès de l’Empire Ottoman en ce temps-là), leur vision du rapport amoureux, leurs multiples et féconds échanges épistolaires, leur conception de l’art et même certaines « critiques d’art » (dont un élogieux article de Baudelaire, dans une revue appelée « L’Artiste », consacré à Madame Bovary, alors cloué au pilori), leur culte du beau (dans l’écriture, le style et la recherche de perfection formelle), leur dandysme (l’aspect théorique, dans un texte tel que « Le Peintre de la vie moderne », chez Baudelaire, et l’aspect pratique, chez certains héros des romans, comme L’Education sentimentale ou Salammbô, de Flaubert). Ainsi ce livre paraît-il, en cette année 2021, à l’occasion de l’anniversaire des 200 ans de la naissance de ces deux figures majeures de la littérature du XIXe siècle, bien qu’ils demeurent, au XXe et XXIe siècles, plus actuels que jamais !

F.D. : Au fronton d’un de vos chapitres (en page 46), se trouve écrite la définition du Dandysme selon Roger Kempf. Le Dandysme est « un culte de la différence dans le siècle de l’uniforme. Et une dénonciation. Les dandies ( … ) se composent une dissemblance qui proscrit les idoles du jour : utilité, vitesse, argent. Plus insolent que transgresseur, le dandy récuse dogmes et injonctions, opposant le singulier au multiple, la réserve à l’effusion, et le délire de sa rigueur à la morne économie des ménages ». En quoi nos deux grands écrivains furent-ils des Dandys ?

D.S.S. : Le premier écrivain, au sein des grands dandys historiques, à avoir théorisé le dandysme en tant que tel – le dandysme philosophico-littéraire – est Jules Barbey d’Aurevilly avec, publié en 1845, son bref mais précieux essai intitulé « Du Dandysme et de George Brummell » : opus consacré donc à celui que l’on appelait « Beau Brummell », alors considéré, avant sa déchéance puis son ultérieur exil en France, où il mourut misérablement (dans un asile de la ville normande de Caen), comme « le prince des dandys » et donc, dans la foulée, « l’arbitre des élégances ». Lord Brummell était à la fois, dans l’Angleterre de ce temps-là, le contemporain et l’ami, à la charnière du romantisme anglais et de l’époque victorienne, de mon cher Lord Byron en personne, qu’il croisait par ailleurs fréquemment dans les meilleurs clubs, pour « gentlemen » exclusivement, de Londres ! Mais c’est toutefois Charles Baudelaire, en effet, qui, de cette même théorie du dandysme, en donna la définition la mieux aboutie et réussie à la fois : un paradoxal, sinon oxymorique, mélange d’hédonisme épicurien et d’ascèse stoïcienne ! De fait, écrit-il dans « Le Peintre de la vie moderne » (critique d’art qu’il publia, en 1863, en trois épisodes dans le journal « Le Figaro ») et, de manière plus circonstanciée encore, dans son célèbre chapitre IX, emblématiquement intitulé Le Dandy : « On voit que, par de certains côtés, le dandysme confine au spiritualisme et au stoïcisme. Mais un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. ( … ) Que le lecteur ne se scandalise pas de cette gravité dans le frivole, et qu’il se souvienne qu’il y a une grandeur dans toutes les folies, une force dans tous les excès.

Etrange spiritualisme ! Pour ceux qui en sont à la fois les prêtres et les victimes, toutes les conditions matérielles compliquées auxquelles ils se soumettent, depuis la toilette irréprochable à toute heure du jour et de la nuit jusqu’aux tours les plus périlleux du sport, ne sont qu’une gymnastique propre à fortifier la volonté et à discipliner l’âme. En vérité, je n’avais pas tout à fait tort de considérer le dandysme comme une espèce de religion. » Et, dans la foulée, Baudelaire de préciser qu’il s’agit pratiquement là, en effet, d’une « règle monastique la plus rigoureuse » qui soit ! Ainsi, face à pareille somme de travail, longue, patiente et minutieuse, est-ce à raison que le lucide Jorge Luis Borges, dans une de ses brillantes et doctes Discussions dont il a le pénétrant secret, peut également dire de Flaubert, ce laborieux mais intègre forçat de l’écriture, de la belle langue et du style, qu’il est, en réalité, le « premier Adam d’une espèce nouvelle : celle de l’homme de lettres comme prêtre, comme ascète et comme martyr. » C’est ici que cette phrase-clé que Flaubert, dans une lettre datée du 12 octobre 1853, adresse à Louise Colet, son amante mais aussi femme de lettres, afin de lui faire comprendre les véritables et abyssales profondeurs de son écriture, prend tout son sens, tant sur le plan esthétique que philosophique, sinon métaphysique et même théologique puisqu’il fait carrément appel là, à travers cet intrinsèque lien entre l’Art, la Beauté et Dieu lui-même, à la transcendance suprême : « Quand on aura, pendant quelque temps, traité l’âme humaine avec l’impartialité que l’on met dans les sciences physiques à étudier la matière, on aura fait un pas immense. C’est le seul moyen à l’humanité de se mettre au-dessus d’elle-même. Elle se considérera alors franchement, purement, dans le miroir de ses œuvres. Elle sera comme Dieu, elle se jugera d’en haut. Eh bien, je crois cela faisable. C’est peut-être, comme pour les mathématiques, rien qu’une méthode à trouver. Elle sera applicable avant tout à l’Art et à la Religion, ces deux grandes manifestations de l’idée. ( … ).

Donc, de degré en degré, on peut s’élever ainsi jusqu’à l’Art de l’avenir, et à l’hypothèse du Beau, à la conception claire de sa réalité, à ce type idéal enfin où tout notre effort doit tendre. » Une véritable, quoique certes laïque et même scientifique, mystique de l’art, en effet ! C’est dire si Flaubert, qui n’était certes pas lui-même un dandy, a effectivement inséré, chez certains de ses personnages imaginaires au sein de son œuvre (tel le très romanesque Frédéric Moreau dans « L’éducation sentimentale », par exemple, ou Emma Bovary, elle-même, dans sa poignante mais surtout très digne mort, sans oublier, bien sûr, son exotique et somptueuse, y compris dans son aspect tragiquement flamboyant, « Salammbô »), quelques-unes des prérogatives propres, tant dans leur héroïsme que dans leur caractère, aux dandys. Ainsi donc, établit encore Baudelaire, dans ce même Peintre de la vie moderne, au regard de son éblouissante théorie du dandysme : « Le dandysme, qui est une institution en dehors des lois, a des lois rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ses sujets, quelles que soient d’ailleurs la fougue et l’indépendance de leur caractère. ( … ). Ces êtres n’ont pas d’autre état que de cultiver l’idée du beau dans leur personne, de satisfaire leurs passions, de sentir et de penser. » Baudelaire précise, tout en y affinant son examen : « Le dandysme n’est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. Aussi, à ses yeux, épris avant tout de distinction, la perfection de la toilette consiste-t-elle dans la simplicité absolue, qui est, en effet, la meilleure manière de se distinguer. » Le dandysme baudelairien, donc ? Un mode d’être bien plus que, inversant ici l’équation sémantique, être à la mode ! Avec, au sommet de son art, un immense sentiment de liberté, un infini esprit d’indépendance : libre, libertaire et libertin (au sens que les érudits donnaient, à l’âge classique, au libertinage, qu’ils considéraient alors comme l’un des critères essentiels du libre-arbitre, de la conscience réfléchie et de l’examen critique au regard des convenances sociales et autres préjugés moraux) !

F. D. : Cette profession de foi, quant à l’essence du dandysme, serait-elle donc, en ce sens-là, holistique : on est Dandy de tout son être ou rien ? Dans un de ses deux journaux intimes, intitulé « Mon Cœur mis à nu », Baudelaire rappelle, par ailleurs, l’aspect englobant du dandysme, sa merveilleuse et ontologique décadence …

D.S.S. : Oui, d’une certaine manière : en toute logique philosophique et cohérence psychologique, en effet ! C’est ici précisément, plus encore qu’ailleurs, que prend tout son sens cette splendide métaphore que livre Baudelaire, dans « Le Peintre de la vie moderne » encore, pour décrire, au regard de cet esprit effectivement « décadent », le dandysme : « Le dandysme est un soleil couchant ; comme l’astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie. » Et, se référant ensuite au dandy lui-même, à sa personne la mieux incarnée sur le plan physique et la mieux cernée au niveau psychologique, de conclure : « Le caractère de beauté du dandy consiste surtout dans l’air froid qui vient de l’inébranlable résolution de ne pas être ému ; on dirait un feu latent qui se fait deviner, qui pourrait mais qui ne veut pas rayonner. » Subtile mais fascinante, séduisante, complexité du dandy baudelairien : un oxymore vivant ; un clair-obscur en chair et en os ; un paradoxe ontologique, plus encore que métaphysique ou artistique !

C’est là ce qui émerge, précisément, du très significatif paragraphe XI de son « Cœur mis à nu », l’un de ses deux « journaux intimes », en effet, rédigé, là aussi, en 1863, lorsque, parlant là de ce qu’il nomme la « double postulation simultanée », il écrit cette phrase cruciale pour comprendre, en profondeur, le vrai dandysme, cet insécable mixte de magnificence et de déchéance où n’ont de cesse de se côtoyer, tapis au sein de la nature humaine, anges et démons, sans que les uns doivent nécessairement l’emporter sur les autres.

Il y stipule : « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade ; celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre. » Ainsi sont-ce là, cet appel du divin auquel vient invariablement se mêler l’attrait du diabolique, les deux mouvements opposés, centrifuges mais simultanés et en-dehors de tout manichéisme, d’une perpétuelle tension, d’un constant écartèlement au tréfonds de l’âme humaine : inextinguible désir d’élévation, sinon de transcendance, et irrésistible tentation du mal, sinon de dégradation, voilà les deux sempiternelles pulsions qui définissent, selon Baudelaire, l’humanité dans toute sa complexité et, a fortiori donc, le dandysme philosophico-littéraire, le seul qui vaille, en dehors de tout cliché par trop éculé, vraiment !

Cette « double postulation simultanée » est aussi à l’œuvre, d’autre part, chez Flaubert lui-même, avec un roman comme La Tentation de saint Antoine. Baudelaire, dans le même ordre d’idées, n’avait-il pas, du reste, déjà confié dans ce même Cœur mis à nu, y prolongeant ainsi cette réflexion sur cette « double postulation simultanée » : « Tout enfant, j’ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires : l’horreur de la vie et l’extase de la vie. » A méditer !

F.D. : Pourriez-vous nous citez un vers de Baudelaire qui parle plus que tout autre à votre cœur ?

D.S.S. : Oui, certainement ! Il s’agit de vers extraits du poème, contenu dans « Les Fleurs du mal » toujours, ayant pour titre « Les Bijoux », l’un des plus beaux, longs et célèbres de ce poète génial, bien que « maudit » entre tous, que fut, impie parmi les impies nonobstant son indéniable fibre catholique, sinon simplement chrétienne, Charles Baudelaire. Il fait partie, par ailleurs, des six poèmes, désignés aujourd’hui sous le sous-titre générique d’« Epaves », qui, suite au scandale alors provoqué au sein de la pudibonde et haute société bourgeoise de cet hypocrite temps-là, furent arbitrairement condamnés, pour « délit d’obscénité, outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique », lors de son retentissant mais infâme procès de 1857 et donc, dans la foulée de cet inique verdict, retirés, sur l’explicite, solennelle et officielle sentence (émise en date du 20 août 1857) du juge, des ultérieures éditions, à l’époque, de ce même recueil :

« La très chère était nue, et, connaissant mon cœur, Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores, Dont le riche attirail lui donnait l’air vainqueur Qu’ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores.

Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, Ce monde rayonnant de métal et de pierre Me ravit en extase, et j’aime à la fureur Les choses où le son se mêle à la lumière

( … )

Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté, D’un air vague et rêveur elle essayait des poses, Et la candeur unie à la lubricité Donnait un charme neuf à ses métamorphoses ;

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, Polis comme de l’huile, onduleux comme un cygne, Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins ; Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne,

S’avançaient, plus câlins que les Anges du mal Pour troubler le repos où mon âme était mise

( … )

Je croyais voir unis par un nouveau dessin Les hanches de l’Antiope au buste d’un imberbe, Tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun le fard était superbe !

( … )»

« C’est là, pour moi, l’une des plus magistrales et insignes illustrations, sur le plan poétique, du » Sublime « tel que je l’ai effectivement défini, tant au sens philosophique qu’esthétique, dans mon dernier livre notamment : « L’Ivresse artiste » !

F.D. : Et ces 6 poèmes issus dans Fleurs du Mal dont celui-ci valurent à Baudelaire une condamnation !

D.S.S. : Ce poème justement vit donc condamner Baudelaire au retrait de ces six poèmes des « Fleurs du mal » ; s’ajouta également pour lui, comme pour son éditeur, Poulet-Malassis, une forte amende : 100 francs français, somme considérable, pour l’époque, qu’il ne pouvait cependant pas honorer, au risque dès lors, s’il ne la payait pas, de se voir arrêté puis jeté en prison. Tel est un des motifs pour lesquels, étant insolvable, il dut fuir Paris pour se réfugier en Belgique, à Bruxelles, où il habita alors plusieurs mois, dans des conditions misérables sur le plan matériel et financier, à l’Hôtel du Grand Miroir, aujourd’hui disparu mais alors situé au centre-ville, non loin des Galeries Royales Saint Hubert, rue de la Montagne. Flaubert, qui dut affronter lui aussi, la même année que Baudelaire, en 1857 donc, un identique procès pour « outrage aux mœurs » en raison du supposé éloge de l’adultère auquel il se serait théoriquement livré dans « Madame Bovary », fut, quant à lui, acquitté : ce qui, au contraire de Baudelaire avec ses « Fleurs du mal », ne fit qu’accroître, à tous niveaux, tant sur le plan médiatique qu’économique, l’incroyable notoriété, outre de sa propre personne, de cet important roman : lequel passera définitivement ainsi, par-delà ses intrinsèques qualités littéraires, dans sa forme aussi bien que dans son contenu, à la postérité !

F.D. : Baudelaire et Flaubert ont essuyé, à leur époque, de terribles accusations d’« immoralité » et d’ « obscénité », qui se soldent par la tenue de procès retentissants. Ce décalage, leur pensée sui generis, « leur Dandysme littéraire », en sont-ils la cause ? Régalons donc, à ce propos, les Robes qui nous lisent. De fait, écrivez-vous dans votre récente « Ivresse artiste » : « le Dandy consent souvent à paraître ( … ) tout en refusant de comparaître, surtout à une quelconque barre » dans la mesure où, poursuivez-vous dans ces mêmes lignes, « l’unique tribunal qui vaille, à ses yeux épris de seule beauté, d’art et de poésie, est celui de sa propre, irréductible et inaliénable conscience d’homme infiniment libre ». Vous métaphorisez donc là le Dandy en l’habillant là d’une robe …

D.S.S. : Oui, d’une certaine façon. Car, face à tant d’ineffable et pourtant simple beauté (l’antinomie n’est, ici aussi, qu’apparente), ne pourra-t-on que concorder, en effet, avec ce qu’écrit Roger Kempf, dans son Dandies – Baudelaire et Cie, à propos de ces inaccessibles dandys pourtant parfois en malheureuse proie, lorsqu’ils sont amenés à comparaître devant un tribunal, aux jugements éhontés d’une médiocre, caricaturale et hypocrite justice, comme le furent effectivement, chacun à sa manière, tant Baudelaire que Flaubert au cours de leur respectif procès, à cause de leur œuvre, pour « outrage aux bonnes mœurs » : « Mélange de retenue et d’ironie, être de parade et de désir, le dandy se défend et s’expose, mais ne comparaît pas. N’ayant de comptes à rendre à personne, il se garde de biffer son passé, ses gaucheries. Prenant les devants, s’il lui plaît, il avoue ses défaites et, narguant l’opinion, joue de sa corde favorite : le mépris. », y clame-t-il à raison. De fait : pour un dandy digne de ce nom, lui qui, paradoxe vivant et « superficiel par profondeur » comme le décrivit astucieusement Nietzsche dans la foulée des Grecs, consent souvent à paraître, et pas seulement devant autrui, tout en refusant toujours de comparaître cependant, surtout à une quelconque barre, l’unique tribunal qui vaille, à ses yeux épris de seule beauté, d’art et de poésie, est celui, effectivement, de sa propre, irréductible et inaliénable conscience d’homme infiniment libre. Tout est dit, parfaitement résumé ici, quant à la quintessence du dandysme !

F.D. : D’autre part, vous publiez également ces jours-ci, aux Editions Samsa encore, un ouvrage collectif, cosigné par quelques-uns de vos amis intellectuels français, Robert Redeker, Elsa Godart et Luc Ferry (avec la collaboration de l’apnéiste Audrey Palma), dont le titre est « Le meilleur des mondes possibles ». De quoi s’agit-il plus exactement ? Qu’est-ce à écrire ?

D.S.S. : Il s’agit là d’une critique en bonne et due forme, aussi méthodique que rigoureuse, y compris sur le plan philosophique (de Leibniz au fameux « 1984 » de George Orwell, en passant par Voltaire et le non moins célèbre « Meilleur des mondes » d’Aldous Huxley, mais aussi Machiavel avec son « Prince », La Boétie avec son « Discours de la servitude volontaire », Michel Foucault avec son « Surveiller et punir », Paul Valéry avec sa « Crise de l’Esprit » et Emmanuel Levinas à travers sa notion de « visage » dans la relation à l’Autre), de la manière, souvent catastrophique au niveau humain, tant psychologique qu’économique ou social, dont nos prétendues démocraties modernes gèrent, avec un amateurisme quelques fois consternant, l’actuelle crise sanitaire du Coronavirus et, plus précisément encore, de la Covid-19. Certes, ne nions-nous pas la gravité, ni l’ampleur, de cette pandémie. Nous nous insurgeons bien sûr aussi contre les trop irrationnelles théories du complot en la matière. Ce que nous y dénonçons toutefois, principalement, c’est ce fait que les libertés individuelles se voient trop souvent bafouées par des dirigeants politiques utilisant pour cela ce suprême alibi qu’est la santé au profit d’une prétendue sécurité collective. La culture elle-même, ce bien aussi précieux qu’inaliénable pour l’humanité, y est aussi trop souvent méprisée, bâillonnée, voire carrément interdite. C’est là un crime contre ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de sacré chez l’être humain : un crime contre l’esprit, contre l’intelligence, contre la pensée, contre la civilisation même ! Et ce, pour aggraver cette situation déjà regrettable en soi, sans que, jamais sur ce point pourtant essentiel, les peuples concernés soient consultés dans ces diverses, souvent aussi contradictoires qu’arbitraires de surcroît, décisions gouvernementales. Cet état de fait nous semble, jusqu’à preuve du contraire, profondément antidémocratique, voire, pour tout dire, anticonstitutionnel. Car c’est la séparation des trois pouvoirs – législatif, exécutif, judiciaire – qui se voit ainsi, en l’absence de tout débat parlementaire, systématiquement bafouée. C’est là, tout simplement, un inacceptable déni de démocratie, sinon une très condamnable dérive autoritaire, en tout point contraire à ce que Montesquieu lui-même, au Siècle des Lumières, appelait, dans un ouvrage au titre éponyme, « L’Esprit des Lois ». Ainsi, notre ouvrage collectif, dont le titre « Le meilleur des mondes possibles » est bien sûr ironique, s’avère-t-il aussi, avant tout, un cri d’alarme, une mise en garde, contre cette tentation totalitaire qui guette aujourd’hui, malheureusement, nos sociétés. Nous sommes donc également là, mes amis et moi, des sortes, en l’occurrence, de « lanceurs d’alerte » … Mais, comme l’a dit autrefois, à juste titre, un important homme d’Etat français : « c’est parfois un grand tort d’avoir raison trop tôt » ![1]

Interview réalisée par François Dessy

-----------------

[1] Cet article fera aussi l’objet d’une parution au Grand Journal du Droit en septembre 2021. https://www.legrandjournaldudroit.com/

Ajouter un commentaire